该项目由山西农大植保学院(省农科院植保所)赵晓军研究员担任首席专家,以学习运用“千万工程”经验、全面推进乡村振兴为宗旨,立足杂粮产业优势,依托繁峙县永禾丰农牧专业合作社在大营镇万民庄村建设的3000余亩绿色杂粮生产基地为核心示范区,坚持集中力量办大事的原则,聚合山西农业大学(山西省农业科学院)的科技优势和人才力量,集成高产高效新技术新品种体系,组建形成“科研单位+专业合作社+农户”的推广模式,在全省杂粮主要种植区开展以集中授课、线上培训、田间指导、发放技术资料等多种形式的技术培训和推广,高效引领山西“特”“优”农业的自然属性转变为高附加值商品属性,推动农业农村现代化向高质量发展的目标迈进。

课题一:杂粮化学农药减施增效技术集成与示范

多管齐下病虫害全程绿色防控

山西农大(省农科院)校(院)长张强在基地调研

实施内容:该课题由赵晓军研究员负责,以杂粮作物“优质高产、绿色增效”为目标,综合应用病虫害物理、生物等绿色防治手段。主要实施了四项内容:

理化诱控技术:灯光诱杀杂粮鳞翅目、鞘翅目等害虫技术;诱虫板诱杀杂粮蚜虫、粉虱、蓟马等害虫技术;性诱剂防治杂豆豆象技术。

生物防治技术:复合微生物菌剂种子包衣防治杂粮根腐病、地下害虫技术;利用芽孢杆菌、木霉菌、白僵菌等生物制剂防治杂粮病虫害技术;释放赤眼蜂等天敌昆虫防治杂粮田害虫技术。

农药科学合理使用技术:种子处理技术;新型高效、低毒、靶向性强的农药桶混技术;新型植保机械防治技术。

品质安全检测技术:杂粮农药残留、霉变毒素快速检测技术。

预期目标:集成与示范杂粮主要病虫害绿色防控技术体系与模式,使示范区病虫总体防治效果达到80%以上,病虫危害损失率控制在10%以内,农药利用率提高10%以上,示范基地每亩节本增效15%以上;培训农技人员30人次以上,培训农民300人次以上。

综合效益:减轻化学农药对杂粮及杂粮田的污染,提高杂粮品质和附加值;编制杂粮化学农药减施增效相关技术规程;通过示范基地的引领带动作用,辐射到我省杂粮主产区,大幅减轻病虫害对杂粮的危害。

课题二:杂粮病虫害生态调控技术集成与示范

应用10余种病虫害生态调控模式

作物间作阻隔病虫害传播。

利用蜜源植物带招引天敌。

现场观摩

现场观摩

实施内容:该课题由山西农大植保学院(省农科院植保所)殷辉副研究员负责,主要实施了三项内容:

适应产地生态资源条件的生态环境调控技术:包括轮作、冬灌、深耕等压低病虫基数技术;覆膜栽培和适期播种技术。

间作模式物理屏障阻隔杂粮病虫害传播技术:通过间作,使作物异质群体对非寄主病虫产生稀释作用。包括高粱与黑豆、红豆4:4间作;谷子与绿豆、红豆、黑豆4:4间作模式;藜麦与绿豆、红豆4:4间作模式;糜子与绿豆4:4间作模式等。

非农生境异质性对杂粮病虫害控制技术:一是种植蜜源植物带控制病虫害技术,主要种植普通油菜、彩色油菜、甜荞麦、苦荞麦、箭筈豌豆等蜜源植物,构建杂粮田埂植草带,招引天敌;二是种植诱杀植物带控制病虫害技术,在杂粮田边种益母草、蛇床子和除虫菊,充分利用诱杀植物的驱避功能,达到控制害虫效果。

预期目标:通过生态调控手段的综合应用,使示范区病虫总体防治达80%以上,病虫危害损失率控制在10%以内。

综合效益:充分发挥环境自然调控在杂粮田生态系统中的作用,实现了“保护天敌、增益控害、简化措施、节本增效”;通过生态调控,提高杂粮抗逆性、增加了农田的物种多样性;减弱病虫害繁殖和传播的环境,进而控制病虫害滋生繁殖、扩散蔓延。

技术培训

多种植保措施综合防控。 在课题的示范引领和辐射推广作用下,丰富了杂粮田的生物多样性,大幅提升了杂粮的品质,实现了真正意义上的大有机生态循环产业链。

课题三:杂粮优质抗病虫品种展示与示范

推广15个新品种 编制5套轻简化技术

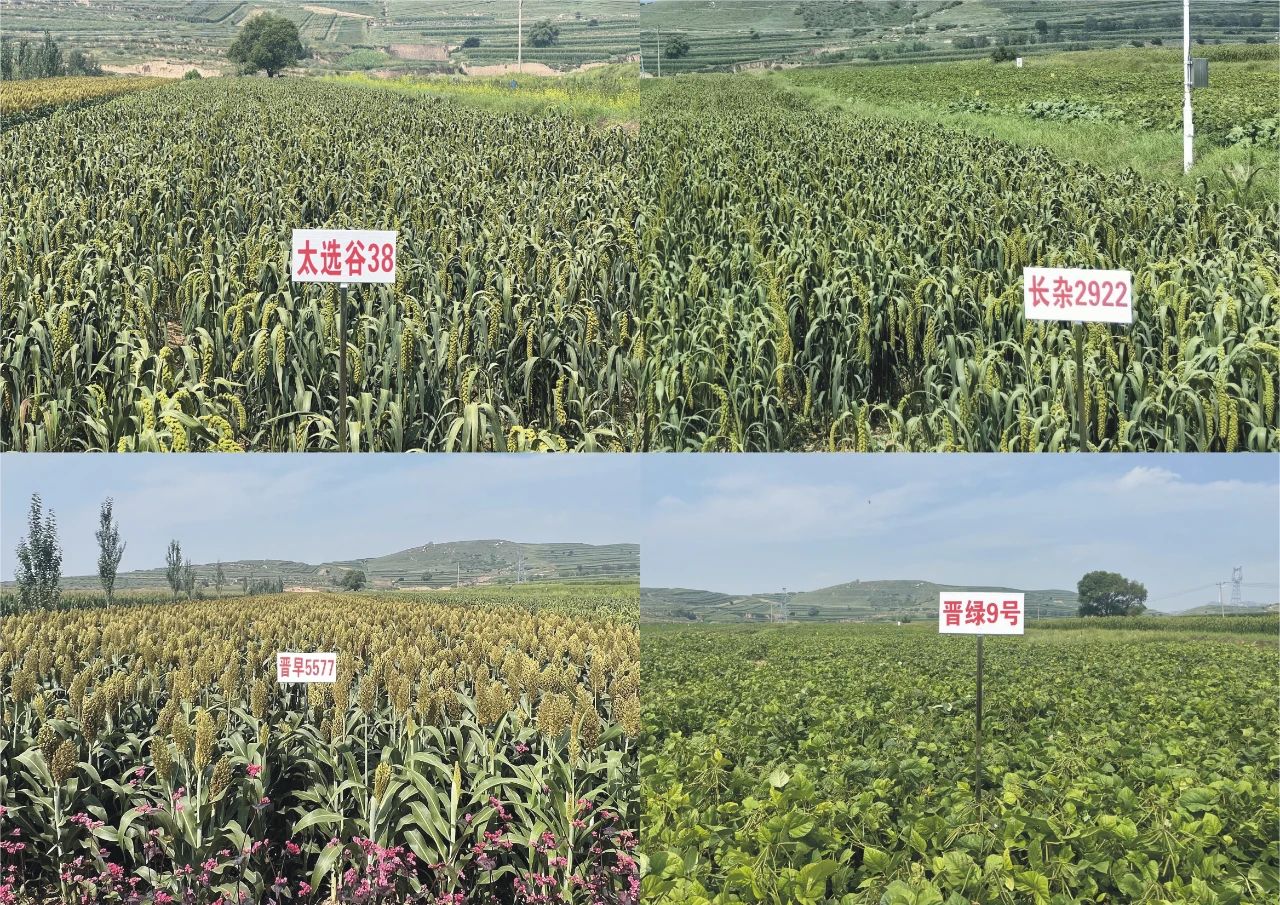

多个杂粮优质品种集中推广展示。

项目中期检查

实施内容:该课题由山西农大(省农科院)农学院屈非副研究员负责。针对我省杂粮主产区优质抗病虫新品种推广应用不够、轻简化栽培技术不足等制约产业发展的瓶颈难题,在基地种植示范谷子、高粱、藜麦和杂豆等优质抗病虫品种15个以上,同时配套5个杂粮作物轻简化栽培技术。

预期目标:带动300余户农户增产增收;示范基地亩均增收15%以上;培训农技人员30人次以上,培训农户300人次以上。

综合效益:通过技术培训和多元化信息平台,推广抗病虫杂粮品种,提高农户种植杂粮的积极性,扩大杂粮的品种影响力和市场占有率;编制了谷子、高粱、藜麦、黍子和杂豆等杂粮作物轻简化栽培技术规程,申报主推品种1个。项目的实施提高了农田物种多样性、实现了杂粮优质高产,保障了农业可持续发展。